Laßt die Kalebassen schnarren!

Zur Rezeption des Jazz in der Zeitschrift

„Heim und Werk“ 1958-1962

In einigen Jahrgängen der Zeitschrift „Heim und Werk“, einer Illustrierten für die Angestellten der Firma Braunkohle (mein Großvater arbeitete für dieses Unternehmen als Kapitän von Transportschiffen) finden sich in den Jahren 1958-1962, zwischen Nachrichten aus der sowjetischen Besatzungszone und Werbung für Miele Waschmaschinen, drei Artikel die sich mit Jazz beschäftigen. Diese Artikel sind aus heutiger Sicht recht amüsant aber zudem auch ein interessantes Dokument zur Rezeption des Jazz in dem vermutlich vorwiegend „arbeitenden“ und „mittelalten“ Leserkreis dieser Zeitschrift. Darüber hinaus spiegelt sich in diesen Artikeln aber auch eine sich wandelnde Einstellung dieser Musik gegenüber wider.

Im folgenden werden die Artikel auszugsweise zitiert.

1958 „Laßt die Kalebassen schnarren!“

Heim und Werk, 11, 1958, S. 28-29

„Jazz scheint Musik für Leute zu sein, die es eilig haben“ . Der (anonyme) Autor des Artikels scheint vom Tempo des Jazz als ihm wesentliches Charakteristikum sehr beeindruckt zu sein und erklärt die Etymologie des Wortes Jazz damit, daß es von dem englischen chase, was soviel wie hetzen bedeuten soll, herrührt (Kluges etymologisches Wörterbuch 1989 stellt fest, daß die Herkunft des Wortes Jazz ungeklärt sei). Geht es nach dem Autor, so „ist Jazz eine ganz neuartige Musik aus den Südstaaten der USA, die heute alles was jung ist, auf ihrer Seite hat.“ Wir dürfen anhand dieses Satzes annehmen, daß der Autor wohl nicht mehr ganz so jung ist und sich zudem über sein Sujet nicht allzu eingehend informiert haben kann, sonst wäre ihm vielleicht nicht entgangen, daß Jazz doch nicht mehr eine so ganz neuartige Musik aus den USA ist. Schließlich gab es schon einige Aufnahmen von Bird…

Der Autor ist allerdings der „neuen“ Musik nicht grundsätzlich feindlich gesonnen, stellt er doch fest, daß „Jazz an sich … weder kitschig noch gar unanständig (sei), wie seine Gegner einwenden“ zu denen er sich offensichtlich nicht zählt. Eine gewisse Furcht erfüllt ihn dann aber doch wenn er feststellt „Jedenfalls können wir unsere Augen und unsere Ohren kaum mehr davor verschließen, daß mit dem Jazz etwas neues in die Welt gekommen ist, das über die Gemüter unserer Jugend mehr und mehr Macht gewinnt. Der Wiener Walzer war auch einmal so eine singende, klingende Betörung. Er ist es heute längst nicht mehr im gleichen Maße: Die flüsternden Geigen sind verdrängt worden durch Eselskiefer und Kalebasse.“ Rhythmusinstrumente der abstruseren Art scheinen es dem Autor des Artikels ganz besonders angetan zu haben:

„Der Eselskiefer hat es offenbar

„Der Eselskiefer hat es offenbar

in sich, das wahre, echte rhythmische

Geklapper, ohne das auch die schönste

Musik für die Ohren unseres musikbegeisterten

Nachwuchses nichtssagende „“Schnulze““ ist.

Schnulze – ein Todesurteil! Aber wie, wenn einer

der Champions des Dixieland das Lied vom

treuen Husar oder von der Waldeslust auf einem

Eselskiefer intonierte oder begleitete?

Das wäre dann ein Ohrenschmaus – oder etwa

nicht?“

Interessant hier auch die dezente Aufschrift „Cuba“

auf dem Kiefer…

„Urwaldfrüchte, wie sie im morastigen

„Urwaldfrüchte, wie sie im morastigen

Stromgewirr des Amazonas an den

Bäumen hängen mögen…

Das Klappern gehört eben im Reich

des Jazz auf so bezeichnende Weise

zum Handwerk, daß man sich Ver-

dutzt fragen muß: Was kam zuerst –

Das Ei oder die Henne? Die Klapper

oder die Musik?“

„…wenn die Teenager sich selbst überlassen bleiben, greifen sie nur allzu gern zu Trommel und Schlagzeug, von Kopf bis Fuß auf Rhythmus eingestellt.“ Es besteht allerdings Hoffnung, denn „gerade die musikalisch Begabtesten, bringen allerdings nach einiger Zeit das bloße Rhythmusklopfen wie eine Art Kinderkrankheit hinter sich und ringen sich eines Tages doch zur Harmonie durch. Der Weg von Jazz zu Bach ist gar nicht mehr so ungewöhnlich.“ Der Schreiber des Artikels kommt schließlich zu einem geradezu versöhnlichen Schluß wenn er meint, daß man es mit denjenigen Musikpädagogen halten solle, die der Meinung sind: „“ Nur austoben lassen! Sogenannte Urwaldmusik „“ – der Jazz ist allerdings nach Auffassung auf kritischer Fachleute weit mehr als nur ein primitiver Dschungelradau!““ – ist immer noch besser als gar keine Musik. Wer Ohren hat zu hören, der wird‘ s schon hören““.

Heim und Werk: „Jazz in der Freizeit“ 1960

- 1960: „Die Jugend ist begeistert: Jazz in der Freizeit!“ / Heim und Werk, 23, 1960, S. 28-29

„Wer Jazz nicht einfach ablehnen, sondern zumindest begreifen lernen will, mache sich zunächst an Hand eines allgemeinverständlich geschriebenen Buches mit der Geschichte und dem Wesen der Jazzmusik vertraut.“

„Wer Jazz nicht einfach ablehnen, sondern zumindest begreifen lernen will, mache sich zunächst an Hand eines allgemeinverständlich geschriebenen Buches mit der Geschichte und dem Wesen der Jazzmusik vertraut.“

Eselskiefer und Kalebassen scheinen innerhalb von 2 Jahren aus dem Instrumentarium des Jazz spurlos verschwunden zu sein. Relativ neutral, mit allerdings durchaus noch kritischer Distanz widmet sich „Heim und Werk“ wieder einmal dem Thema Jazz. Es ist schwer zu sagen, ob hier als Autor der gleiche Jazzexperte, der sich dem Thema schon 1958 auf seine unnachahmliche Weise genähert hatte wieder am Werk ist. Sollte er sich mit einem guten Buch in der Hand und als „Neuling“ dem sich „das Abhören von Jazzplatten in einem größeren Zuhörerkreis (empfiehlt), weil die größere Gemeinschaft den Gedankenaustausch über das Gehörte anregt“ letztlich seinem Thema angenähert haben? Er stellt fest, daß ohne etwas Instrumentenkunde nur halb in die Geheimnisse der Jazzmusik einzudringen sei und man sich mit den „Tonkörpern“ der Instrumente vertraut machen sollte.„Auch in den Werken und Betrieben findet man immer häufiger junge Menschen, die sich zu einer „Combo“ – einer Spielgemeinschaft – zusammengeschlossen haben, um in der Freizeit das Jazzmusizieren zu betreiben“. Ein Jazzmusiker kommt selbst zu Wort „Die Instrumente des Jazz drücken eindrucksvoller als andere Instrumente unserer Gefühle und Stimmungen aus. Darum fühlt sich gerade die Jugend mit ihrem Wirrwarr der Gefühlswelt vom Jazz angezogen“. Dieses Statement stammt angeblich von einem Beschäftigten aus einem Düsseldorfer Industriebetrieb, einem Saxophonisten einer „Combo“. „Die Betriebsleitung zeigte sehr viel Verständnis für diese Art Freizeitgestaltung der Jungen im Werk. Jedenfalls sah sie darin keine „“Halbstarkenbewegung““.

Gegen Ende seines Artikels weist er aber sicherheitshalber noch einmal darauf hin: „Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Unsere Bilder sind keine „Werbung“ für Jazz. Es ist uns nur aufgefallen, daß sich ein Großteil der Jugend der Jazzmusik verschrieben hat.“

„Lärm oder Entspannung, das ist die Frage!

„Lärm oder Entspannung, das ist die Frage!

Ausgehend von der Erkenntnis, daß sich die

Jugend von der älteren Generation hier

und da unterdrückt fühlt, behaupten viele

Jugendpsychologen, gerade der Jazz mit

seinem „schmetterndem“ Instrumentarium biete

Jungen Menschen eine besondere „Möglichkeit

der Entladung vom Druck der Spannungen und

Gefühle““.…aber bitte mit korrektem Haarschnitt,

Schal und adretter Krawatte…

„Dieser Banjospieler ist von Beruf

Konditor. Jazzmusikmachen ist

sein Steckenpferd“

1962: „Jazz“ / Heim und Werk, 10, 1962, S. 26-29

“

“

Wenn man über die Entstehung des Jazz spricht, denkt man sofort an New Orleans, jene Stadt an der Mündung des Mississippi in den Golf von Mexico“ Nicht mit den beiden vorherigen Artikeln ist dieser Beitrag über Jazz zu vergleichen.

Ganz offensichtlich wurde die „Musikredaktion“ neu besetzt.

Ganz offensichtlich wurde die „Musikredaktion“ neu besetzt.Hatte man sich 1960 schon dem Jazz etwas freundlicher genähert, wenn auch immer noch mit einer spürbaren Distanz, so finden wir in diesem Artikel einen kurzen aber kenntnisreichen und um Objektivität bemühten kurzen Abriß der Jazzgeschichte. Auffällig ist, daß zum ersten Male lllustrationen der seinerzeitigen (amerikanischen) Jazzgrößen, mit einer jeweiligen kurzen Charakterisierung ihrer Musik im Artikel auftauchen. Wurde in den vorhergehenden Artikeln der Jazz im wesentlichen als mehr oder weniger beunruhigendes Jugendphänomen gesehen, so widmet sich der Autor dieses Artikels tatsächlich dem Wessen des Jazz und vor allem seinen Akteuren.

„Sidney Bechet gehörte zu den

großen Klarinettisten des Jazz.

Mit zunehmendem Alter sattelte er

auf das leichter zu spielende

Sopransaxophon um, das von ihm

mit einem ganz besonderen Klang

gespielt wurde. Den weißhaarigen

über 70 Jahre alten Bechet inmitten

junger Jazzmusiker spielen zu sehen

gehörte zu den ganz besonderen

Eindrücken beim Anblick einer

Jazzkapelle.“

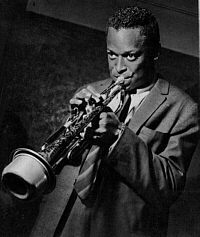

„Miles Davis ist die wichtigste Figur im

Jazz der fünfziger Jahre. Sein unwahr-

scheinlicher Erfolg begann auf dem

amerikanischen Jazzfestival von

Newport im Jahre 1955. Er spielt in ganz

gedämpfter, fast trauriger Weise: die

gestopfte Trompete dicht am Mikrophon.

Davis ist ein großer Improvisator, und

von ein paar seiner Soli sprechen die Fachleute immer wieder und überall.“